| ご意見・ご要望等の申し出窓口設置について | |

| 平素は当保育園運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本園では保護者の子育て支援と子どもの健全育成を目指し、更なる資質向上するために 社会福祉法第82条の規定により、保護者の皆様のご意見・ご要望(苦情を含める)申出窓口を設置し 意見・要望に対して適切に対応する体制を整えることとしました。 本園における意見・要望等の相談解決責任者、受付担当者、第三者委員を下記のように設置 しましたのでお知らせいたします。 |

|

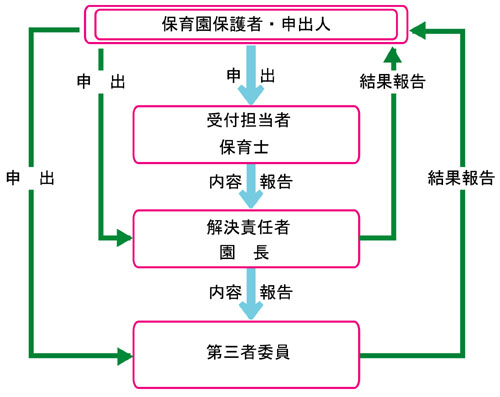

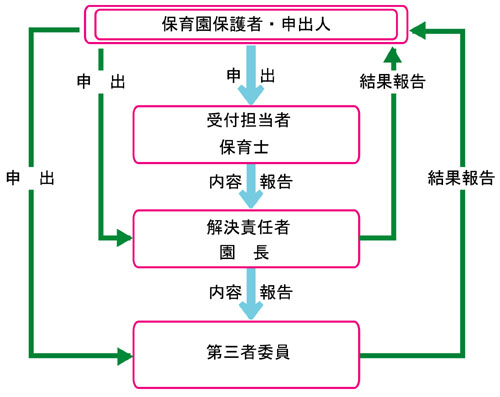

| 1.相談解決責任者 学校法人金丸学園 天童保育園園長 2.受付担当者 学校法人金丸学園 天童保育園保育士 3.第三者委員 4.意見・要望等の受付解決方法 5.苦情解決の体制 |

| 苦情解決の体制 | ||

| ・ |

学校法人金丸学園天童保育園では、苦情解決体制を次の通り定めています。。。。。。。。。 | |

|

★2020年6月のご意見・ご要望

ご意見の受付日 令和 2年 6月24日 相談者 (匿名) 形態 電話 分類 園バスの運転について

<概要> 送迎用の園バスが朝のお迎えから帰園したところで園へ匿名のお電話をいただいた。 「園の送迎バス(中型)が道路の真ん中を走っている」 「私(お電話をいただいた方)の車にぶつかってくる、ぶつかりそうになる」 とのことで場所や時間等の詳細をご確認させていただこうとしたが 「いつでも、どこでもそうである」 とのお答えがあり、そのまま電話は切られた。

<対応・改善点> 解決責任者である園長が、いただいたお電話の内容について担当者から状況の聞き取りをし、検討した対策を第三者委員会に報告して了解を得た後に、園内に周知した。

まず、バス運転手および添乗した職員全員に、ここしばらくの児童の送迎において他の車との離合で気になったこと、また危ないと思ったことがなかったかの聞き取りを行った。

いただいたお電話の内容を想起させる具体的な出来事はなかったが、改めて園の周辺の送迎ルート上には、道が非常に細く、見通しが悪いなど運転に注意を要する場所が多いことが確認された。

そのような運転に注意を要する箇所では中型バスである園の送迎バスの周辺の車両に対する圧迫感は大きいだろうことを意識して、安全な運行を心掛けることが必要であることを確認し、職員に周知を行った。 |

|